1.旅の目的

日本から南東へ約9,500km。ニュージーランドと南アメリカ大陸を結んだラインのちょうど中間辺り、南太平洋の真ん中に浮かぶたくさんの小さな島々を総称して「ポリネシア」…なかでも、タヒチ島を中心としたフランス領土の範囲は「フレンチポリネシア」と呼ばれます。また、フレンチポリネシアの東側には、バウンティー号の反乱で有名なピトケアン諸島(イギリス領)があります。

フレンチポリネシアの周辺では、ごく限られた場所でしか繁殖しない、世界的に希少なウミツバメ類やミズナギドリ類が多数生息しています。今回の旅では、近年急速に目撃例が減少しているPolynesian Storm Petrel(ノドジロウミツバメ)や、世界でもフレンチポリネシアのオーストラル諸島ラパ島でしか繁殖が確認されていないTitan Storm Petrel(仮称:タイタンウミツバメ)、ピトケアン諸島のヘンダーソン島固有のHenderson Petrel(仮称:ヘンダーソンミズナギドリ)、フレンチポリネシア周辺に生息が限定されるMurphy's Petrel(ウスハジロミズナギドリ)といった種の観察を主な目的としました。

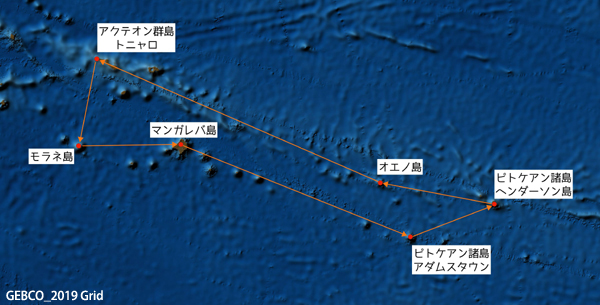

赤い丸が今回の目的地

2.行程

2018年11月6日、タヒチから飛行機を乗り継ぎ約5時間。フレンチポリネシアの東端に位置するマンガレバ島(ガンビエ諸島)のリキタの港から出発です。15日間の船旅では、東はピトケアン諸島、西はアクテオン群島まで、合計約3,000kmの長い旅路を航行。11月19日の夜に出発地のマンガレバ島リキタに戻りました。

旅の航路

今回利用した船はRV BRAVEHEART号、長さ36m、97t程のそれほど大きいとは言えないエクスペディションシップですが、海鳥観察に適した上下2段のデッキがあります。内装はコンパクトですが窮屈ではなく、親切で明るいスタッフも揃っており、15日間、何不自由ない生活を送ることができました。また、船にはゴムボートが積んであり、無人島への上陸も可能です。

15日間の生活の場 RV BRAVEHEART

無人島への上陸に使用するゴムボート

船室の様子360°写真

下部観察デッキの様子360°写真

3.洋上での観察

15日間の内、約半分にあたる7日間は終日洋上で海鳥観察を行いました(残りの日は朝・夕に、または半日ほどを洋上で過ごしました)。基本的には日の出(6時頃)~日の入り(19時頃)までデッキに出て、双眼鏡を使用してひたすらに観察を行います。必要なのは、根気と体力、そして酔い止め薬。行程中、基本的に海は穏やかだったものの、外洋ではうねりが大きく、慣れるまでは多少の船酔いに悩まされる日もありました…。

--- 航行中の観察 ---

航行中の観察は、船が約20km/hの速度で走っているため難易度が上がりますが、海域が移っていくにつれて海鳥の種類も変化するので飽きることがありません。また、カツオドリ類やグンカンドリ類が船に興味を示して近づいてくることもあります。

--- 海底地形 ---

海鳥の餌場となることが多い海底地形(海山やその周辺)の場所では、船を止めて重点的に海鳥を探します。また、海外の海鳥観察では一般的な魚油も使用しました。魚油の臭いを船の周辺へ拡散させると、どこからか海鳥が集まり、効率よく、確実な観察が可能となります。

--- 海鳥の分布情報

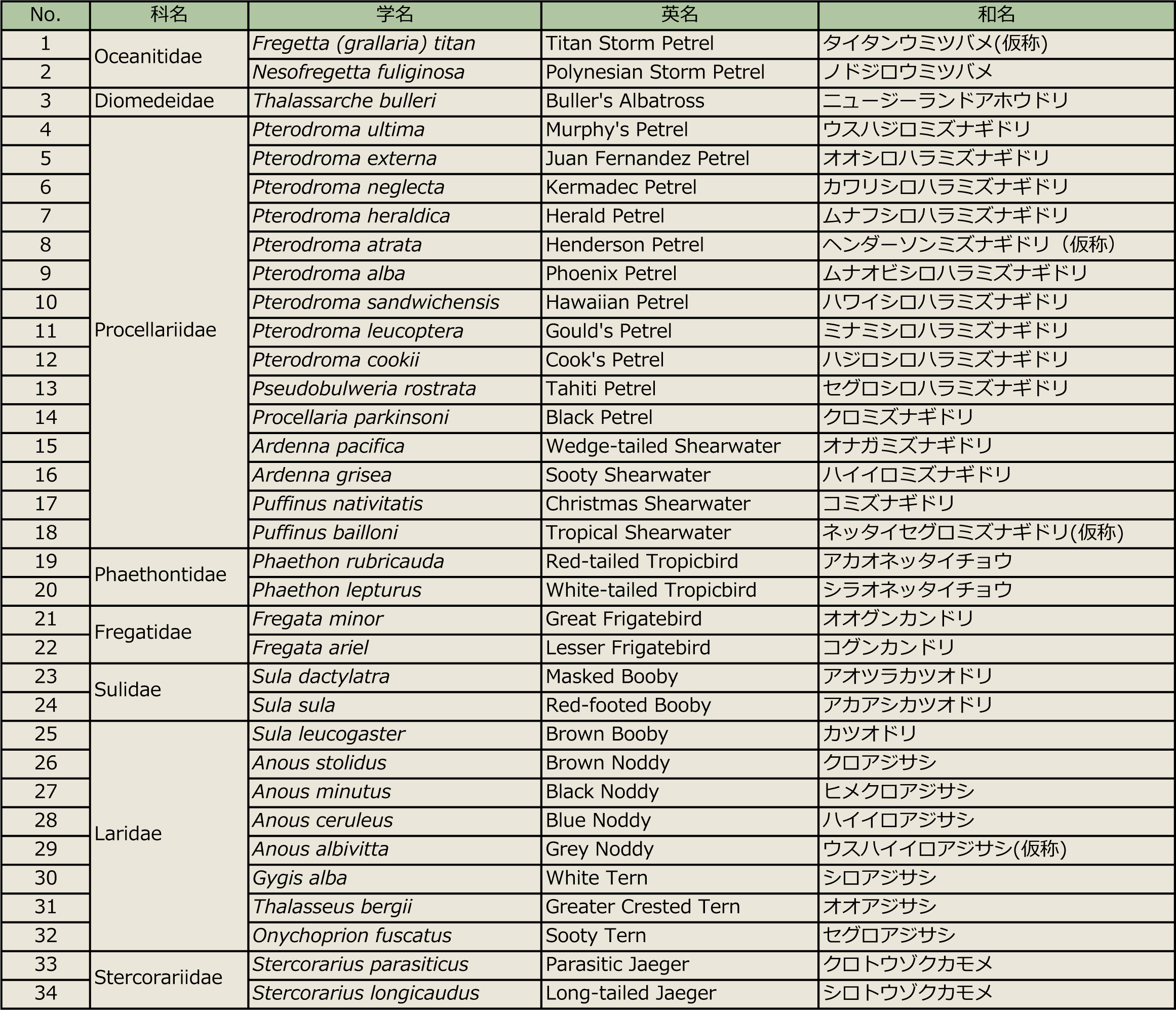

15日間の洋上観察で確認できた海鳥は34種にのぼります(表-1参照)。ターゲットとしていたPolynesian Storm Petrel(ノドジロウミツバメ)などの種はもちろん、当該海域では非常に稀とされる、Buller's Albatross(ニュージーランドアホウドリ)やHawaiian Petrel(ハワイシロハラミズナギドリ)といった種との出会いにも恵まれました。

ただし、フレンチポリネシア周辺の海域は、どの大陸からも離れており、アクセスが容易な場所ではないことから、どの鳥がどの辺りまで生息しているのか、基本的な分布情報が不足しています。予想外な種類との出会いは海鳥観察の醍醐味であり、今回参加したような地道な船旅で得られる情報の蓄積や、バイオロギング技術の進歩によって、今後さらに詳細で確実な分布図が描かれていくことでしょう。

| No. | 科名 | 学名 | 英名 | 和名 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Oceanitidae | Fregetta (grallaria) titan | Titan Storm Petrel | タイタンウミツバメ(仮称) |

| 2 | Nesofregetta fuliginosa | Polynesian Storm Petrel | ノドジロウミツバメ | |

| 3 | Diomedeidae | Thalassarche bulleri | Buller's Albatross | ニュージーランドアホウドリ |

| 4 | Procellariidae | Pterodroma ultima | Murphy's Petrel | ウスハジロミズナギドリ |

| 5 | Pterodroma externa | Juan Fernandez Petrel | オオシロハラミズナギドリ | |

| 6 | Pterodroma neglecta | Kermadec Petrel | カワリシロハラミズナギドリ | |

| 7 | Pterodroma heraldica | Herald Petrel | ムナフシロハラミズナギドリ | |

| 8 | Pterodroma atrata | Henderson Petrel | ヘンダーソンミズナギドリ(仮称) | |

| 9 | Pterodroma alba | Phoenix Petrel | ムナオビシロハラミズナギドリ | |

| 10 | Pterodroma sandwichensis | Hawaiian Petrel | ハワイシロハラミズナギドリ | |

| 11 | Pterodroma leucoptera | Gould's Petrel | ミナミシロハラミズナギドリ | |

| 12 | Pterodroma cookii | Cook's Petrel | ハジロシロハラミズナギドリ | |

| 13 | Pseudobulweria rostrata | Tahiti Petrel | セグロシロハラミズナギドリ | |

| 14 | Procellaria parkinsoni | Black Petrel | クロミズナギドリ | |

| 15 | Ardenna pacifica | Wedge-tailed Shearwater | オナガミズナギドリ | |

| 16 | Ardenna grisea | Sooty Shearwater | ハイイロミズナギドリ | |

| 17 | Puffinus nativitatis | Christmas Shearwater | コミズナギドリ | |

| 18 | Puffinus bailloni | Tropical Shearwater | ネッタイセグロミズナギドリ(仮称) | |

| 19 | Phaethontidae | Phaethon rubricauda | Red-tailed Tropicbird | アカオネッタイチョウ |

| 20 | Phaethon lepturus | White-tailed Tropicbird | シラオネッタイチョウ | |

| 21 | Fregatidae | Fregata minor | Great Frigatebird | オオグンカンドリ |

| 22 | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | コグンカンドリ | |

| 23 | Sulidae | Sula dactylatra | Masked Booby | アオツラカツオドリ |

| 24 | Sula sula | Red-footed Booby | アカアシカツオドリ | |

| 25 | Laridae | Sula leucogaster | Brown Booby | カツオドリ |

| 26 | Anous stolidus | Brown Noddy | クロアジサシ | |

| 27 | Anous minutus | Black Noddy | ヒメクロアジサシ | |

| 28 | Anous ceruleus | Blue Noddy | ハイイロアジサシ | |

| 29 | Anous albivitta | Grey Noddy | ウスハイイロアジサシ(仮称) | |

| 30 | Gygis alba | White Tern | シロアジサシ | |

| 31 | Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | オオアジサシ | |

| 32 | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | セグロアジサシ | |

| 33 | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | クロトウゾクカモメ |

| 34 | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | シロトウゾクカモメ |

- ※種名及び配列は、基本的にIOC World Bird List version8.2 (IOC World Bird List, 2018)に準拠した。

- ※和名は、日本で記録がある種については「日本鳥類目録 改訂第7版」(日本鳥学会 2012年)に従った。記録がない種については、山階鳥類研究所標本データベースで公開されている「『世界鳥類和名辞典』(山階 1986)とIOC World Bird List 3.2の分類体系の比較結果」(参照日:2018-12-27)に従った他、英名を参考に仮称として記載した。

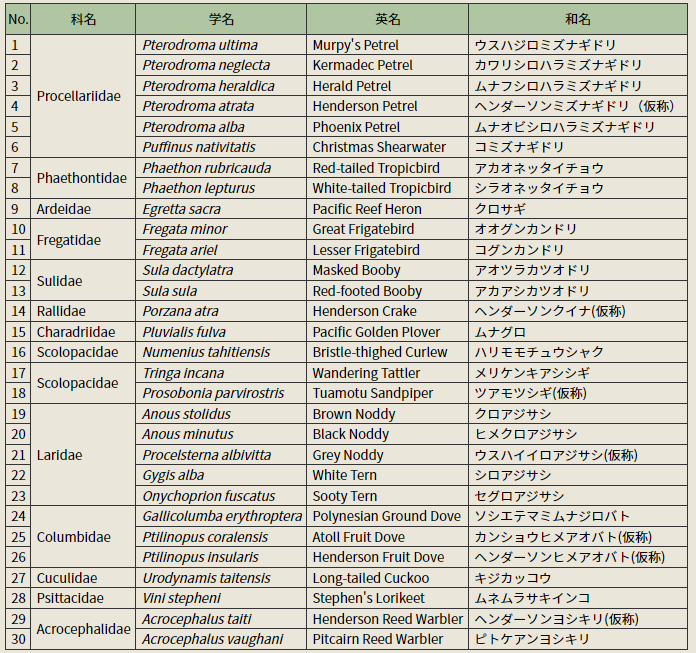

4.繁殖地:島に上陸しての観察

今回の旅では、海鳥の繁殖地として有名な

・Pitcairn島(ピトケアン)

・Henderson島(ヘンダーソン)

・Oeno島(オエノ)

・Tenararo島(テナラロ)

・Morane島(モラネ)

の5つの島に上陸し、30種の鳥類を確認しました(表-2参照)。なかでも、Henderson島とOeno島では、海鳥の繁殖地での様子を、Tenararo島とMorane島では、世界的に希少で固有な陸鳥を多数観察することができました。

★Henderson島

◇ネズミの侵入

ユネスコが指定する世界自然遺産にも指定されており、古代ポリネシア人が一時移り住んだ後は少なくとも500年以上にわたり無人島となっている、自然豊かな島です。Henderson Petrel(ヘンダーソンミズナギドリ)やHerald Petrel(ムナフシロハラミズナギドリ)等のミズナギドリ類が多数繁殖しているワンダーランド…と、言いたいところですが、残念ながらこの島には大型のネズミが侵入しており、ミズナギドリ類やアカオネッタイチョウといった地上で営巣する種はあまり見ることができませんでした。島の中央部は切り立った崖となっており、地上で営巣する種の多くは、どうやらその崖を上った先の、ネズミが少ない場所で繁殖しているようです。

2011年にはネズミの駆除作戦が行われ、一時完全な除去に成功したと思われましたが、ごく少数生き残っていたネズミから、爆発的に増加してしまったようです。弊社でも平成28年度に日本の三陸復興国立公園足島にてドブネズミ駆除事業を実施しておりますが、遠く離れた南の島でもネズミ駆除の難しさを改めて感じました。海鳥以外にもHenderson Crake(ヘンダーソンクイナ)やHenderson Fruit Dove(ヘンダーソンヒメアオバト(仮称))などの多くの固有種が生息する島であり、今後も継続した駆除活動が行われることを祈るばかりです。

◇海洋プラスチックゴミ

また、漂着するプラスチックゴミも問題視されています。2015年に行われた調査では、ヘンダーソン島には約3700万個の漂着ゴミがあると推定されています。今回上陸した際にも、プラスチック容器や漁具などのたくさんの漂着ゴミを目にしました。地中に埋まっているゴミや、細断されたゴミなどの目につきにくいものも加えると、相当な数となりそうです。ヘンダーソン島のような絶海の無人島にたくさんのゴミが流れ着くということは、それだけ多くのゴミが海を漂っているということであり、かなりの衝撃を受けました。

また、海を漂うプラスチックゴミが細断されて生じるマイクロプラスチックによる海洋汚染は、世界的な問題となっています。さらに、動物たちがプラスチックゴミを誤飲し、時には死亡する事故も発生しています。ウミガメでは、ビニール袋などの浮遊物を餌と誤認し食べてしまうことがあるようです。海鳥では、プラスチックゴミの表面に付着する藻類に起因して、海鳥が餌を認識する鍵となる匂い(硫化スルフィド)が発生するために誤飲してしまう事故が起きています。漁具や大型のゴミなど、個人の配慮で対応可能な範疇を越えるものもありますが、ゴミの不法な投棄を行わないなど、まずは個人での心がけの意識を高める必要がありそうです。

サンゴが堆積した白い砂浜と森林

(中央の白い鳥はアオツラカツオドリ)

ネズミ除去完了を示す看板

海岸に漂着するゴミ

★Oeno島

◇海鳥にとって素晴らしい環境

周囲約4kmの小さく平坦な島ですが、ネズミ等の海鳥の脅威となる生物は侵入しておらず、非常にたくさんの海鳥が繁殖しています。頭上を飛ぶおびただしい数のグンカンドリや、雛に餌を運ぶアカオネッタイチョウ、ふわふわの産毛を残しているMurpy's Petrel(ウスハジロミズナギドリ)の雛等、大変感動的な光景の広がる島でした。島の中央部には灌木林が広がっており、地上ではMurpy's Petrel(ウスハジロミズナギドリ)やChristmas Shearwater(コミズナギドリ)、アカオネッタイチョウ等が、樹上ではシロアジサシやアカアシカツオドリ、オオグンカンドリ等が多数繁殖していました。この平和な光景を壊さないためにも、外来種の持ち込みは絶対に防がなくてはいけないと改めて強く感じました。

海鳥の楽園Oeno島 360°写真

Oeno島遠景:

非常に平坦で小さな島

産毛が残る

Murphy's Petrelの雛

Murphy'Petrelの

ディスプレイフライト

★Tenararo島、Morane島

◇絶滅が危惧される固有種

この二つの島には、フレンチポリネシアに固有である希少な陸鳥、

・Polynesian Ground Dove(ソシエテマミムナジロバト)

・Tuamotu Sandpiper(ツアモツシギ)

が生息しており、両種を観察することを主な目的として上陸を行いました。Polynesian Ground Doveの推定個体数は世界で150羽以下、Tuamotu Sandpiperの推定個体数は世界で900羽以下とされており、どちらも絶滅が非常に心配されている種です。ネズミ等の外来種の侵入や、環境の改変等で数を減らしたと考えられており、Polynesian Ground Doveは現在、今回訪れたTenararo島にしかほぼ生存しておらず、Tuamotu SandpiperもTuamotu諸島の一部の島に分布が限定されています。これらの希少な種を観察する機会が得られたことは、非常に幸運であったとともに、今後、個体数が回復していくことを願わずにはいられません。

【Tenararo島の様子】

海岸線の林では

たくさんの海鳥が繁殖する

Tuamotu Sandpiper

Polynesian Ground Dove

【Morane島の様子】

Morane島遠景:

中央にラグーンがある環礁の島

海岸の灌木では多数の海鳥が繁殖

(巣内のクロアジサシの雛)

オオグンカンドリの雛と

Tuamotu Sandpiper

| No. | 科名 | 学名 | 英名 | 和名 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Procellariidae | Pterodroma ultima | Murpy's Petrel | ウスハジロミズナギドリ |

| 2 | Pterodroma neglecta | Kermadec Petrel | カワリシロハラミズナギドリ | |

| 3 | Pterodroma heraldica | Herald Petrel | ムナフシロハラミズナギドリ | |

| 4 | Pterodroma atrata | Henderson Petrel | ヘンダーソンミズナギドリ(仮称) | |

| 5 | Pterodroma alba | Phoenix Petrel | ムナオビシロハラミズナギドリ | |

| 6 | Puffinus nativitatis | Christmas Shearwater | コミズナギドリ | |

| 7 | Phaethontidae | Phaethon rubricauda | Red-tailed Tropicbird | アカオネッタイチョウ |

| 8 | Phaethon lepturus | White-tailed Tropicbird | シラオネッタイチョウ | |

| 9 | Ardeidae | Egretta sacra | Pacific Reef Heron | クロサギ |

| 10 | Fregatidae | Fregata minor | Great Frigatebird | オオグンカンドリ |

| 11 | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | コグンカンドリ | |

| 12 | Sulidae | Sula dactylatra | Masked Booby | アオツラカツオドリ |

| 13 | Sula sula | Red-footed Booby | アカアシカツオドリ | |

| 14 | Rallidae | Porzana atra | Henderson Crake | ヘンダーソンクイナ(仮称) |

| 15 | Charadriidae | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ムナグロ |

| 16 | Scolopacidae | Numenius tahitiensis | Bristle-thighed Curlew | ハリモモチュウシャク |

| 17 | Scolopacidae | Tringa incana | Wandering Tattler | メリケンキアシシギ |

| 18 | Prosobonia parvirostris | Tuamotu Sandpiper | ツアモツシギ(仮称) | |

| 19 | Laridae | Anous stolidus | Brown Noddy | クロアジサシ |

| 20 | Anous minutus | Black Noddy | ヒメクロアジサシ | |

| 21 | Procelsterna albivitta | Grey Noddy | ウスハイイロアジサシ(仮称) | |

| 22 | Gygis alba | White Tern | シロアジサシ | |

| 23 | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | セグロアジサシ | |

| 24 | Columbidae | Gallicolumba erythroptera | Polynesian Ground Dove | ソシエテマミムナジロバト |

| 25 | Ptilinopus coralensis | Atoll Fruit Dove | カンショウヒメアオバト(仮称) | |

| 26 | Ptilinopus insularis | Henderson Fruit Dove | ヘンダーソンヒメアオバト(仮称) | |

| 27 | Cuculidae | Urodynamis taitensis | Long-tailed Cuckoo | キジカッコウ |

| 28 | Psittacidae | Vini stepheni | Stephen's Lorikeet | ムネムラサキインコ |

| 29 | Acrocephalidae | Acrocephalus taiti | Henderson Reed Warbler | ヘンダーソンヨシキリ(仮称) |

| 30 | Acrocephalus vaughani | Pitcairn Reed Warbler | ピトケアンヨシキリ |

- ※種名及び配列は、基本的にIOC World Bird List version8.2 (IOC World Bird List, 2018)に準拠した。

- ※和名は、日本で記録がある種については「日本鳥類目録 改訂第7版」(日本鳥学会 2012年)に従った。記録がない種については、山階鳥類研究所標本データベースで公開されている「『世界鳥類和名辞典』(山階 1986)とIOC World Bird List 3.2の分類体系の比較結果」(参照日:2018-12-27)に従った他、英名を参考に仮称として記載した。

5.今回の主な結果

少しマニアックな話もありますが、主な結果(確認種)をいくつか紹介します。

※画像はクリックで拡大します

① Polynesian Storm Petrel(ノドジロウミツバメ)

本種は海鳥の中でも生態や生息情報が不明な種の代表格の1種で、観察もとても困難な種です。そんなミステリアスな種であるとともに、ウミツバメ類の中で最も大型でカラフル…そんな魅力的な種である故、昔から見たいと憧れていた・そして今回最も見たいと望んでいた種でした。航海中、なかなか出現しませんでしたが、最終日の朝に幸運にも3羽を見ることができました。 かつては個体数が1万羽ほどと推測されていましたが、繁殖地でのネズミによる捕食等で激減し、現在の個体数は多くても1,000羽未満と推測されています。過去に本種を観察した人曰く、ここ10年ほどは目撃例も激減しており、観察がかなり困難になったそうです。今後、絶滅の可能性が非常に高い種と言えます。

② Titan Storm Petrel(仮称:タイタンウミツバメ)

本種はWhite-bellied Storm Petrel(シロハラウミツバメ)の亜種として扱われていますが、体のサイズが他亜種と比較して15%ほど大きく、近年は独立種として扱うことが推奨されています。フレンチポリネシアの南部、オーストラル諸島のラパ島でしか繁殖が確認されていない、推定個体数1,000羽未満の非常に個体数の少ない種です。過去の目撃例もきわめて少ない本種ですが、今回は幸運にも3羽を観察しました。本種の分布は不明ですが、今回観察したガンビエ諸島の周辺海域では2014年にも1羽が観察されており、繁殖地から約1,000km離れたこの海域は、分布域の1つである可能性が考えられます。

③ Juan Fernandez Petrel(オオシロハラミズナギドリ)

日本でも数回の記録がある迷鳥で、チリのファンフェルナンデス諸島で繁殖し、非繁殖期はハワイ周辺へと渡ります。元々、フレンチポリネシア周辺では稀な旅鳥と考えられていましたが、2014年や2017年の航海でも複数が観察されており、定期的に渡来していると考えられます。今回の航海では、9日間にわたり複数を観察しました。

④ Herald Petrel(ムナフシロハラミズナギドリ)とHenderson Petrel(ヘンダーソンミズナギドリ)

両種は以前まで同一種であると考えられていましたが、近年はヘンダーソン島で繁殖する全身暗褐色の個体をHenderson Petrelとして別種に扱うのが一般的になっています。一方で、Herald Petrelのなかにも全身暗褐色の個体がおり、このような個体はHenderson Petrelとの野外識別は不可能と言われていました。

ではどうやって識別すればよいのか…。その疑問にひとつの解決の兆しが見えたのは、2014年に出版されたSteve Howell氏の図鑑「Petrels, Albatrosses & Storm-Petrels of North America」でした。それによると、『頭部と体下面との間にコントラストがある個体はHerald Petrelの可能性がある』とのこと。今回の航海でも、そのようなコントラストのある個体・ない個体の両方を観察することができました。実物を観察したところ、コントラストのある個体は、翼の幅がやや広く短い、という体型の違いもあることが分かりました。これらの違いが、本当に両種の違いであるかは不明ですが、このような情報の収集により、近い将来、はっきりと識別できる日が来るかもしれません。

⑤ Phoenix Petrel(ムナオビシロハラミズナギドリ)

本種は太平洋の中央部、主にキリバスのライン諸島やフェニックス諸島で繁殖しますが、フレンチポリネシアでも極めて少数が繁殖するという、情報の乏しい種です。

この種については、以前から疑問がありました。それは、過去にフレンチポリネシアで撮影された個体は、キリバス周辺の個体と比較して、体型や羽色が異なるというもの。個人的にはとても同一種には思えず、ぜひ実物を観察してみたいと思っていました。

今回の航海では、僅か3羽でしたが本種を観察する機会に恵まれました。これらの個体は、キリバス周辺の個体よりも翼がやや短く、体型が異なるように感じました。また、羽色にもバリエーションがあり、本種と言えるものから、Herald Petrel(ムナフシロハラミズナギドリ)に近いものまで様々でした。いったい何者なの?という疑問はありますが、インターネット上の写真だけでなく、実物を観察できたことは大きな知識となりました。いつか、キリバスで本場のPhoenix Petrelを見てみたいです…。

⑥ Hawaiian Petrel(ハワイシロハラミズナギドリ)

日本でも数回の記録がある迷鳥で、ハワイ諸島で繁殖し、非繁殖期はアラスカやカリフォルニアの沖合へ渡ります。赤道を南へ越えることはほとんどありません。今回、ガンビエ諸島の周辺で1羽を観察しました。おそらく、フレンチポリネシア初記録、世界でも最南端の記録と考えられます。今回の記録はBirdLife Internationalのタヒチにおけるパートナー「Manu」に提供することになりました。

⑦ Great Frigatebird(オオグンカンドリ)

日本にも時々飛来する迷鳥で、亜熱帯から熱帯域にかけて広く分布しています。本種の幼鳥の腹には楕円形の白色部があり、その形には個体差があることが知られています。この白色部の形状は、左右対称が基本です。しかし、以前に千葉県で観察された幼鳥の白色部は左右非対称の形状をしており(右側だけ腋羽に白色部が食い込んでいる)、このような例は偶発的なものなのか、疑問を抱いていました。

今回、数百羽もの個体を観察する機会に恵まれ、その中には白色部の形状が左右非対称な個体もごく僅かでしたが確認することができました。つまり、千葉県に出現した個体の特徴は、偶発的なものではなかったと考えられます。

本種は世界的にも個体数の多い種ですが、成長過程における羽衣や近縁種との識別点についてはまだまだ不明な点が多く、実際に繁殖地で数多くの個体を観察する重要さを改めて感じました。

6.おわりに

15日間の船旅で、これまで図鑑でしか見たことのなかった数多くの海鳥を実際に観察し、繁殖地の現状を知ることができました。図鑑から学べること以上の知識を得、貴重な経験になったと感じています。上述したように、フレンチポリネシア周辺の海鳥の情報は、僻地であることから極めて少なく、まだまだ新しい発見がある地域だと言えます。またいつか再訪できることを、そして何よりも今回観察した海鳥や固有な陸鳥が、いつまでも変わらず繁栄し続けていることを願わずにはいられません。