セイタカアワダチソウの駆除

2024年の春から夏にかけて、古井戸の改修、ため池の浚渫とあわせて、水田放棄地の草刈り、低木の伐採を行ってきました。そのためほかの場所の管理まで手が回らず、植物が伸び放題です。特に気になってるのが昨年秋、花をつける直前に刈り払ったセイタカアワダチソウです。ここにきて背丈を伸ばしています。写真は8月15日の様子ですが、ここは2ヶ月前、通路確保のためにセイタカアワダチソウを刈り払った場所です。現在は新たな株が生え、既に4~50cmになっています。刈り払っていない両サイドは1mを超えています。10月には黄色の花をつけて昆虫を呼びよせ、良い感じにはなるのですが…。セイタカアワダチソウは日本の侵略的外来種ワースト100、外来生物法で要注意外来生物に指定されている種です。できるだけ除草、駆除する方向で動いています。

8月15日のセイタカアワダチソウ

2023年10月の「5-激変2 廃屋撤去&屋敷林伐採」にその状況を記載しています。刈り払い作業は延べ3.5日間かかりました。昨年刈り払いをしたので、少しは減るのではと期待していたのですが、地下茎で分布拡大することもあり、減っている感じがしません。場所によってはさらに増えているようにも思います。駆除方法としては年2回以上、6月と10月頃の除草が効果的とありました。

少し遅くなりましたが7月下旬からセイタカアワダチソウを狙って刈り払い作業を始めました。ただ今年も猛暑で、日向での草刈り作業は危険です。夕方、日が陰ったところから1~2時間の作業では、なかなか進まず9月までかかりそうです。1回目の刈り払いが終わらないうちに、2回目を始めなければなりません。来年以降の成果に期待しつつ、来週も草刈りです。

グリーンモンスター現る!

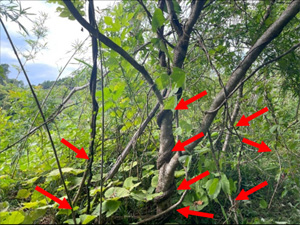

先日、セイタカアワダチソウの刈り払いを一休みして、里山の散策をしてみました。境界林の伐採木の搬出用に造成した赤土の道路にも少しずつ植物が生育し始めていたのですが、写真のように、道を横断するようにつる性植物の侵入が見られました。つるの数も多く、節の部分から分岐したり、根を伸ばしたりしているのも見られ(写真の赤丸)、このままでは全面が覆われてしまうのでは、とも思いました。さらにつるのがどこから来ているのかと見ると、樹木や笹の上部にクズが絡まって生い茂っていて、まるで小山のようでした。散策中にほかの場所でも写真のような緑の小山があちらこちらにできていました。蔵王の樹氷のような形で、スノーモンスターに対してグリーンモンスターという名がぴったりです。アメリカではまさにこのグリーンモンスターという名で呼ばれており、北アメリカ中南部で猛威を振るっています。アメリカへの導入は、初めは飼料作物や庭園装飾用として、その後は繁殖力や拡散スピードも優れていることから緑化・土壌流失防止用として利用するためのものでした。ただ周辺にあっという間に広がり、手に負えない状況になり、現在は駆除対象になっています。

道を横断するクズ

節から分岐、根を伸ばしています

小山のようになったクズ

秋の七草&世界の侵略的外来種ワースト100

秋の七草、「萩(ハギ)」「尾花(オバナ)」「葛(クズ)」「撫子(ナデシコ)」「女郎花(オミナエシ)」「藤袴(フジバカマ)」「桔梗(キキョウ)」の7種。ちなみに尾花はススキの事です。クズは秋の七草に入っているので、清楚で控えめな印象がありますが、実はなかなかの植物です。マメ科の蔓性の植物で、伐採跡地や放棄された畑地、道路端等で繁茂しているところがよく見られますし、痩せた土地でも生育が可能で、盛夏には1日で1m以上も成長すると言われています。

国際自然保護連合(IUCN)の種の保全委員会が定めた、本来の生育・生息地以外に侵入した外来種の中で、特に生態系や人間活動への影響が大きい生物のリスト「世界の侵略的外来種ワースト100」にも入っています。

グリーンモンスター

クズの勢力拡大方法

クズは絡みつく相手を求めながらつるを伸ばして分布を拡大します。絡みつく樹木があれば、巻きついて上に伸び、葉を展開して樹木全体を覆ってしまいます。原っぱのような絡みつく樹木等のない場所では水平方向に広がり、同じように葉を展開し、覆いつくします。いずれにしても、葉を生い茂らせて、太陽光を独り占めし、下層の植生を枯らしていき、また巻きついた樹木も徐々に締めつけて最終的には枯らしてしまいます。

また、節の部分からは根を伸ばしてそこに定着します。多年生ですので、冬には葉の部分を枯らしてなくなりますが、根を付けた節は、来春そこから成長を始めます。赤紫色の花をつけ種子も実らせるのですが、つるを伸ばして分布拡大するほうが多いように思います。

駆除方法はつるの切断・引き抜き

樹木に絡みついて上に伸びているクズ駆除のポイントは、根元のつるを切ることです。写真の赤矢印がクズのつるです。直径数cm程度ですが、場合によっては20cm程にも太くなります。ただノコギリで簡単に切れますし、切ってしまえば樹木をマント状に覆っていた部分を丸ごと枯らすことができます。下の写真は根元でつるを切って1週間後です。葉が枯れて茶色になっているのが見えます。

樹木に絡みついたクズ

絡みついたまま枯れています

一方で横方向に広がったクズの駆除は厄介です。今回は赤土の道路に広がったものを引き抜いたのですが、節の部分からの根があまり深くまで潜り込んでいませんでした。そのため芋ずる式に面白いように引き抜くことができました。右の写真は引き抜いたつるを丸めたもので、こちらも数日で枯れてしまいます。ただ、もう少し放置すると、引っ張っても節(根の部分)で切れてしまい、そこから再生産します。

根張りが浅く、簡単に引き抜けました

決定打はあるか?

クズの駆除は分布拡大初期の対応が大切です。節が根を張るまえに引き抜くことで、駆除効果は上がるように思います。ただその後も時々確認し、引き抜きを繰り返す必要があります。もし根を張ってしまった場合は、草刈り機で一気に刈り払うことになります。年に数回行う事で分布拡大は防げるとのことですが、刈り払いが容易かどうかにもよりますね。

樹木にからみついてグリーンモンスター化したクズは冬期につるを切ることで、対処できそうです。ただ、根を掘り起こしていませんので、切り株から芽出ししてきます。できれば、根を掘り起こしたいところですが、想像しただけで大変な作業になりそうです。根は漢方薬の葛根湯の原料になりますので、高値で取引されているのであれば、採取する人も出てくるでしょうか…。

セイタカアワダチソウにしてもクズにしても地道な、そして継続した作業が必要です。

★季節の一枚(8月24日)

暑い暑いと言っても季節は確実に進んでいます。季節感先取りでススキを撮ったつもりでしたが、実はオギです(同属なのでお許しください)。ススキは株単位でかたまりになって生えていますが、オギは根茎で育つので、一本一本生えています。

オギ(イネ科ススキ属)