自然の恵み「はちみつ」

今年6月の「11-ニホンミツバチが来た!」に、我が里山でニホンミツバチを誘引し、巣箱で飼育し始めたことを報告していました。その記事内で、逃去疑いのミツバチがどうなったか、後ほどご報告すると書いていましたが、しばらく時間が空いてしまいました。結論からいえば、ミツバチの出入りが減ったのは一時的なもので、逃去ではありませんでした。その後も飼育を継続し、今秋に巣箱から蜂蜜の一部を採取しましたので、前回のおさらいを含めて、そのあいだの状況を以下に報告します。写真は巣箱の最上部を切り取った後の断面と、昨年設置した巣箱の様子です。

巣箱の断面

昨年設置の巣箱(入巣せず…)

ニホンミツバチとセイヨウミツバチ

ミツバチは世界中にいて、現在9~11種に分類されています。ヨーロッパからアフリカに自然分布しているのがセイヨウミツバチです。乾燥草原が主な生息環境で、定住性が強く貯蜜能力が高いこともあり、その能力を人為的にさらに高められた種(改良種)が輸入されています。蜜生産量も2~5倍と大きな差があります。養蜂業や花粉媒介(ポリネーター)用に果樹農家等で飼育されているミツバチは、そのほとんどがセイヨウミツバチです。対してニホンミツバチはアジアを中心に分布しているトウヨウミツバチの1亜種で、森林生まれで自然とともに暮らしていて、平安時代頃から現在まで、ほぼ変わらない生活をしている種です(日本での本格的な飼育は江戸時代頃からだそうです)。ミツバチの飼育数は全国で20万群以上と考えられていますが、大部分はセイヨウミツバチで、ニホンミツバチの飼育数は把握されていません。2012年の養蜂振興法の改正により趣味の飼育者も届出が必要となったのですが、セイヨウ・ニホンミツバチを区分せずに届出可の都道府県も半数近くあります。宮城県も区別なしです。我が里山のニホンミツバチも届け出は済んでいます(最近届けたのですが…)。

ニホンミツバチの特徴としてはセイヨウとの対比でも示したように、定住性が強くない、言い換えれば住み心地が悪ければ、あっさり巣を捨てて出ていく、それも一群を引き連れてです。森の遊牧民的な存在でしょうか。飼育する方は大変です。それが趣味で飼育している人々を引き付けるのかもしれませんね。また蜜量が少ないことは、蜂蜜の価値が上がる(希少価値)ということもできます。

分蜂(ぶんぽう)&秘密兵器のキンリョウヘン

ミツバチの世界では、新女王バチが誕生する春に、旧女王バチは半数の働きバチを連れて新たな巣を探しに出ます。これが分蜂です。この時期を狙って巣箱に誘引するのが、ニホンミツバチの飼育の始まりです。偵察部隊のハチが巣箱を見つけてその周りを飛び回ったり、出入りしたりし、そこが気に入れば、女王バチを含む全体を引き連れて巣箱に入ります。いかに偵察部隊を呼び寄せられるかが重要です。巣箱は周囲が樹木で囲まれ、風当たりの少ない空間が良いとされています。巣箱内に蜜ろうや黒砂糖を焼酎に溶かした液を塗ることでも、入巣確率は上がるようです。

ここにもう一つ、秘密兵器があります。それが写真の花です。名前はキンリョウヘンという中国原産の蘭です。この花からミツバチを引きつける成分(集合フェロモン)が出ていて、偵察部隊が引き寄せられ、巣箱に入りやすくなります。なおセイヨウミツバチには効果がなく、ニホンミツバチ(トウヨウミツバチ)のみを誘引する不思議な花です。キンリョウヘンの開花期とミツバチの分蜂の時期はおおむね重なっていて、どうやら花粉の媒介(受粉)のために蜂を惹きつけているとのことです。

秘密兵器キンリョウヘン

巣箱の内部は?

横置きの巣箱の蓋を開け、木枠を引き出すと、ハチの巣とその周りにうごめいているミツバチ…これがテレビなどでよくみる一般的なハチの巣箱の映像かと思います。巣箱には木枠が何層も収められていて、巣がいっぱいになれば木枠を引き抜いて採蜜します。空の木枠を巣箱に戻すと再度、巣が作られます。これを繰り返す事で効率的に採蜜できる仕組みです。このタイプは主にセイヨウミツバチに用いられている代表的な巣箱で、「巣枠式横型巣箱」と呼ばれています。初めから巣礎(すそ)と呼ばれる、蜜ろうで作られたハニカム構造(ハチの巣にみられる正六角形)のものが、木枠に張り付けられた市販品もあり、ミツバチが巣を作りやすくなっています。巣礎の上に房をのせた巣房(すぼう)、巣房を集めて巣のようにした巣脾(すひ)も人工で作られていますので、巣箱はどんどんと進化し続けています(そのうち、人工の働きバチも…?)。

それに対して、我が里山に設置しているものはニホンミツバチ用で、「重箱式」と呼ばれている昔から使用されているタイプです。構造はいたって単純です。下の写真が巣箱を裏返したところです。四角の木箱(30cm×30cm×高さ20cm、板厚2.5cm)に十字に針金を刺していて、これを上下に2個つないで、さらに下部に巣門(すもん)と呼ばれる出入り口(隙間7~8mm)つきの箱をつなぎます。巣箱の最上部には巣を作りやすいよう金網が張られた天井があり、さらにその上には雨よけの屋根を付けています。十字の針金は、巣が大きくなり自重で落下しないように途中で支えるためのものです。それを台の上に乗せれば三段(上2段+巣門の箱)の巣箱の出来上がりです。巣が大きくなり垂れ下がってきたら、重箱のようにして巣門とその上の間に1段ずつ追加することができます。

ニホンミツバチ用巣箱

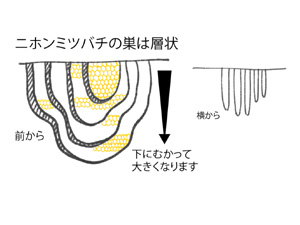

ニホンミツバチ-自然巣イメージ

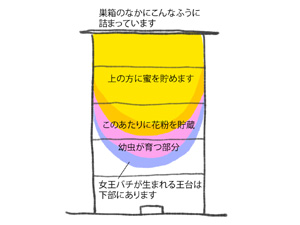

ニホンミツバチ-巣箱内イメージ

巣箱は2か所設置、その後2か所に追加

今年の春、2024年4月21日にヒノキの大木と梅の木のそばに巣箱を設置しました。写真は梅の木の巣箱です。オレンジ色のメッシュ袋に秘密兵器のキンリョウヘンが入っています。4月26日、梅の木巣箱のキンリョウヘンにミツバチが集まってきて、巣への出入りも見られ、期待が高まりました。5月2日には出入りするミツバチの数も多くなり、その後も継続して出入りが見られたので、成功か!

5月11日に巣内にスマホを差込み撮影したのが真ん中の写真です。少し見難いのですが、層状の巣が4層作られていて、そこにミツバチが群がっているのが確認できます。成功に気を良くして、さらに杉の木、花梨の木のそばに追加で巣箱を設置しました。が、梅の木以外は入りませんでした。

巣作りを始めたと言っても、安心はできません。セイヨウミツバチは環境が悪くてもそこに永住しようとして餓死・破滅するまで居続けます。ニホンミツバチは前述のように居心地が悪くなると簡単に出ていきます。逃去(とうきょ)と言われる行動です。7、8年ほどまえからニホンミツバチの飼育をしている妹夫婦もこれまで何度か、逃去を経験したとの事でした。逃去の原因としては、えさ不足、クマやスズメバチ、アリ等の襲来、巣の底へのごみの集積、スムシ(ハチノスツヅリガの幼虫)による巣の食い荒らし、日差しの強さや暑さ等、これら個別のインパクトや複合的な環境悪化が想定されています。

巣箱に何とかとどまってもらうために、巣箱の底面に溜まった糞や汚物のかき出しや、スズメバチトラップによるスズメバチの捕獲は常時行っていました。また設置場所は西日が当たり、暑くなるため、すだれを設置し、やり過ぎとも思えましたがソーラー式の小さな扇風機も設置して、暑さ対策も行ってきました。

これらの甲斐あってか、その後も順調に飼育でき、それに伴い巣も大きくなってきたので、6月下旬と9月中旬に巣箱を各1段追加しました。それにより最終的には5段の巣箱となりました。ここまでは巣と周辺環境も含め気に入ってもらえたようで、秋を迎えることができました。

梅の木の巣箱

巣内の様子

夏の暑さ対策

はじめての採蜜

11月1日に写真のような完全防護で、採蜜を行う事にしました。せっかくの防護服でしたが、周囲をブンブン飛びまわり、攻撃的に向かってくるミツバチはおらず、淡々と採蜜作業を行う事ができました。作業としては、屋根を外して最上段(5段目)の巣箱の金網を薄く切りはがし、次に5段目と4段目の隙間にナイフを入れ、5段目を取り出します。同じように4段目と3段目を切りはがして、4段目も取り出します。上記の巣箱内イメージで説明したように、ニホンミツバチは巣の上のほうに蜜を貯蔵します。そのため、この4、5段目を持ち帰って蜂蜜を採集することになります。残した3段目と2段目にも蜂蜜は貯蔵されていますし、当然女王バチも含めて多くのミツバチもそのまま住んでいます。ミツバチたちはこの蜂蜜を少しずつ食べながら、花のない冬の時期を乗り切るのですが、人間が蜂蜜を採りすぎると餌不足に陥り、場合によっては全滅してしまいます。今回はきっと大丈夫!…のはず。

3段目以下については、まず3段目の上に木蓋を付けて、その上に屋根を取り付けます。巣門のついている1段目の下に、新たに2段、箱を追加します。追加した2段のうちの下段には巣門を付けてあり、今後はここからミツバチが出入りすることになります。これらを元の場所に設置しなおして、新たな巣箱の完成です。巣門以外の外周を気泡緩衝材プチプチ(正式名称:エアキャップ)で被い、冬越しの準備も整えました。11月24日現在、ミツバチの出入りも普通に行われていましたので、蜂蜜採取は問題なく終了できたと思います。あとは残した蜂蜜と防寒対策で何とか冬を乗り切ってほしいと願っています。

完全防護で採蜜

4~5段目の箱を持ち帰ります

プチプチで包んで冬支度

さて、お待ちかねの蜂蜜づくりは、巣箱ごと自宅に持ち帰っての作業になります。巣箱から蜜を搾りとる…というよりは、そのまま2、3日放置し、自然に流れだした蜜(たれ蜜)を集めるといったほうがよいでしょうか。下の写真が巣箱内の状況です。色の濃い層に蜂蜜があり、層の中央に切込みを入れ、蜜が流れ出やすくします。巣の部分にも蜜は少し残っていますので、遠心分離により蜜と巣を分けます。遠心分離は野菜の水切り器を代用しているとの事でした。その後、ろ過してビンに詰めて、蜂蜜の出来上がりです。

蜂蜜の味・香りは集めた花(花蜜)の種類で大きく異なります。セイヨウミツバチは集蜜力の高い種類が選抜・改良を重ねられており、3~4km程もある行動範囲内に蜜がたくさん採れる花があると、集団で直線的に行動し大量の蜜を集めてきます。そのため、単花(1種類)の花蜜を集めることが可能で、レンゲの蜂蜜というような、花の名前をつけての販売もされています。一方、ニホンミツバチの行動範囲は半分程度の1~2km、木々の間をぬって飛びまわり、単独で行動していることも多く、いろいろな樹木、草花からこまめに蜜や花粉を集めてきます。そのため「百花蜜」とも呼ばれています。それでも時期により味、香りに違いがでます。また時期が同じでも行動範囲が狭いので地域により違いもあるようです。

今回我が里山で採取した蜂蜜は、ニホンミツバチが最初に巣箱に入った今春から初夏くらいまでに集められた蜜です。多くの種類の草花や樹木から花蜜を集めたと思いますが、私の植物の知識がいまひとつです。クリやフジの花程度しか思い当たりません。ミツバチの好む草花は何?樹木は何? そこから植物の同定能力や知識を増やしていきたいと思っています。また、ニホンミツバチについても知識を増やし、経験を積んでいければ、さらに何か面白いことにつながるのではと考えています。

色の濃い層に蜜があります

濾過して瓶に詰めます

里山産はちみつのできあがり

来年に向けて

今いるミツバチたちが無事冬を越こせれば、来春、分蜂が行われると思います。新女王バチを中心に半数のミツバチはこのまま巣を使い続け、旧女王バチ中心のミツバチ群は新たな巣を探しに、自然界に出ていくことになります。できれば、この旧女王バチの一群を新たな巣箱に誘引し、計2群での飼育ができればとも考えています。そしてさらには周辺で分蜂した野生のミツバチも引き込み3群以上の飼育も目論んで…。

多くのミツバチを飼育するために、花が十分かどうか、少々不安です。2年前までは笹薮だらけの単調でダメダメな里山でした。笹の刈り取り、放棄水田の草刈りや低木の伐採・伐根、セイタカアワダチソウやクズの除去、少しずつですが良好な里山環境に近づけるべく整備を行ってきました。繁茂しすぎた境界林を伐採することで、光環境や風通しがよくなった場所もあります。また埋まった溜池を浚渫したことで水辺環境も少しは改善できたと思っています。

環境が改善され多様性が豊かになることで、ミツバチの餌資源である花蜜や花粉が増え、それに伴って飼育数も増えると思います。ミツバチの飼育数が我が里山の環境指標のひとつになると考えて、少しずつですが環境整備を継続していき、併せてニホンミツバチも大切に飼育していきます。

★季節の一枚(11月22日)

晩秋の里山(50m上空からの空中写真)

- 【参考資料】

- 高橋純一「ミツバチの秘密」緑書房 2023年

- 藤原誠太「誰でも飼える 日本ミツバチ」農山漁村文化協会 2010年